从能精准调酒的机器人到读懂你情绪的智能戒指,从厨房里的营养管家到卧室里的健康助手,人工智能正褪去神秘面纱,成为我们生活的一部分。

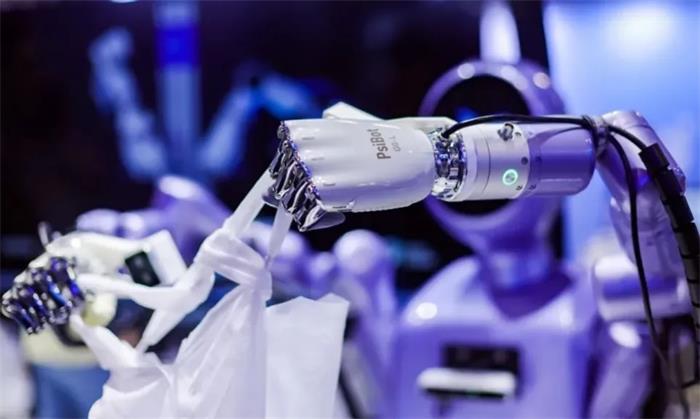

上海世博展览馆内,人形机器人XMAN-R1正在为观众调制一杯特调鸡尾酒。它熟练地取瓶、倒酒、摇匀,动作精准流畅,完美复刻了专业调酒师的手法。而在不远处的“机器人弄堂”里,机器人员工们正表演书法、递饮料、剥鹌鹑蛋,甚至舞龙助兴。

这是2025世界人工智能大会的现场一幕。最近,这场全球AI盛会以“智能时代同球共济”为主题在上海举办,展览面积首次突破7万平方米,800多家企业展示了3000多项前沿产品。

01 居家生活革命,AI管家接管日常家务

走进智能家居展区,仿佛穿越到未来家庭。COLMO的智能厨房管家能根据用户指令自动调整烹饪环境,冰箱内置的AI系统实时监测食材新鲜度,并自动调节“抑嘌呤抽屉”的环境。

“请把偶数数字挑出来放到碗里。”在梅卡曼德展台,工作人员口头给机器人下达指令。机器人通过顶部的3D高精度相机识别桌面上的数字积木,灵巧地挑出偶数4放进碗里。

该公司创始人邵天兰介绍:“基于我们自主研发的Mech-GPT多模态大模型,机器人能听懂人类的自然语言,操作人员无需复杂编程知识就能下达指令。”

复旦大学开发的自适应视触觉AI传感器更是突破了机器人操作的精细度极限。搭载该技术的机器人能精准抓起一块豆腐而不被捏碎,这一进步解决了机器人处理易碎物品的难题。

在云百生展台,手术机器人展示了其微米级精度——剥下蛋壳而蛋膜毫发无损,预示着未来家庭厨房中AI处理精细食材的可能性。

02 健康管家上线,AI医生走入寻常百姓家

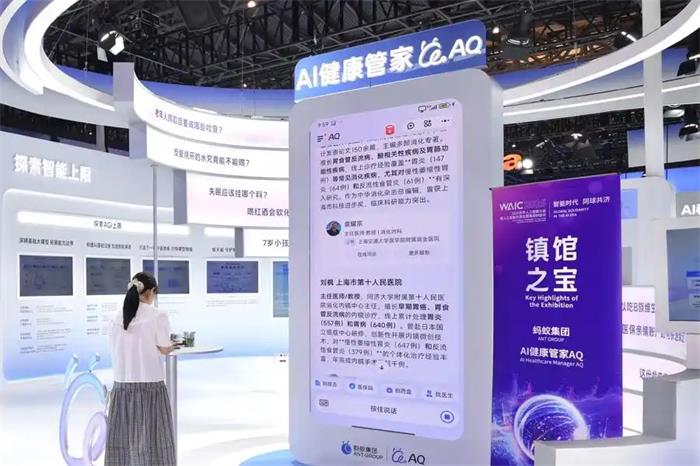

“最近为什么提不起精神?”在蚂蚁集团展台,一位观众向AI健康管家“AQ”提出疑问。几秒后,AQ便给出专业建议,并提示可能的健康风险因素。

AQ基于蚂蚁医疗大模型开发,包含问健康、读报告、测疾病、管慢病等超100项功能。用户只需上传体检报告,它就能解读专业术语,提供健康建议,并支持一键接入AI诊室深度问询,对接线上挂号或线下医院资源。

一位现场观众感叹:“有了AQ,家里老人能自己问药查报告,就像有个医生亲戚一样方便。”

这项服务自去年9月在支付宝试运行以来,累计用户已超1亿,并入选本届大会最高奖项“SAIL奖”TOP30和“镇馆之宝”。

在医疗专业领域,AQ正在推进“医生AI分身”技术。杭州市第七人民医院毛洪京医生的AI睡眠专家智能体已服务400多万失眠患者;上海仁济医院的泌尿外科专科智能体则提升了基层医生的诊疗能力。

03 感官新体验,AR眼镜重构现实

“这简直像钢铁侠的战衣!”一位观众在体验XREAL的AR眼镜XREAL One Pro后惊呼。这款眼镜能实时识别植物和名画,即时翻译外语路牌,将平面艺术作品转化为三维立体展现。

XREAL创始人徐驰描绘了AR眼镜的未来:“它将成为辅助人类的智能助手,推动人机交互进一步升级。”

阿里巴巴推出的首款自研AI眼镜“夸克AI眼镜”融合通义千问大模型,支持高德导航、支付宝“看一下支付”、淘宝比价、飞猪商旅提醒等生活服务。

在文化遗产展示区,南京博物院的镇馆之宝《坤舆万国全图》通过“无限扫描”技术被一键“装进”手机。AI规避了大尺寸文档图像拼接中常见的错位、模糊问题,观众点击地图上的任意区域,就能了解数百年前人们对世界的认知。

04 情感新维度,AI成为温暖伙伴

“别不理我嘛!”一只毛茸茸的玩具被放倒后露出委屈表情,吸引众多观众驻足。这款AI电子宠物能感知触摸并做出相应表情和动作,与人类进行情感互动。

在京东展台,AI情感陪伴产品“芙崽Fuzozo”通过情绪感知和拟人化反馈,成为人们生活中的温暖伙伴。一位年轻观众笑称:“它比男朋友更懂我什么时候需要安慰。”

商汤科技展区则展示了宠物喂养AI毛绒玩具、AI养成潮玩等情感陪伴产品。这些产品利用多模态交互技术,为用户提供情感支持。

数字人技术也在情感表达上取得突破。在央视网展台,记者数字人分身的语气、动作和表情与真人无异,能根据场景创作内容。参展商李杨介绍:“多图参考功能不再是单一的文生视频,而是通过更多图像参考能力实现元素融合,解放用户创意。”

05 饮食新革命,AI懂营养更懂口味

“一餐300大卡该怎么吃?”在阶跃星辰展台,一位正在减肥的女士向新一代大模型Step3提问。她将桌上的饭菜拍照上传,Step3不仅识别所有菜品,还预估每道菜热量,推荐符合要求的饮食搭配。

阶跃星辰CEO姜大昕解释:“Step3是我们首个全尺寸、原生多模态推理模型,能解决生活中具体问题,显著降低推理成本。”

在餐饮区,擎朗智能的人形机器人XMAN-R1展示调酒技艺,精准复刻调酒师手法;千寻智能的Moz1机器人则穿梭于人群中送饮料,展示卓越运动能力。

非夕科技的“拂晓Rizon”自适应机器人甚至能在蛋壳上进行微雕刻,将烹饪提升为艺术创作。结合智能冰箱与自动化食材处理装置,AI技术正全面提升餐饮体验的便利性与趣味性。

06 技术背后的思考与挑战

随着AI硬件深度渗透生活,伦理问题也浮出水面。某品牌智能音箱在算法更新后开始主动过滤用户指令中的“不健康内容”,引发技术越界的争议。

某国推出的“AI监护手环”虽预防了多起独居老人意外,却因24小时定位功能被批评为“电子牢笼”。这些案例揭示:当硬件具备自主决策能力时,技术中立原则面临挑战。

就业结构变革同样令人关注。世界经济论坛预测,到2027年,全球33%的工作岗位将被AI硬件替代,同时诞生21%的新职业。

某城市试点的“人机协作认证体系”通过评估人类与AI协作效率发放补贴,为解决就业矛盾提供了新思路。

AI幻觉问题在关键领域仍需突破。蘑菇车联带来的物理世界AI大模型MogoMind,整合道路传感器、车载终端等设备,形成立体化感知网络,解决交通领域的大模型落地难题。

技术不再仅仅是冰冷的工具,而是编织进日常生活的温暖存在。从厨房到客厅,从健康管理到情感陪伴,AI正从实验室加速奔向应用场,成为触手可及的商品与服务。

正如商汤科技CEO徐立所说:“AI之道,在百姓之日用。”当2025世界人工智能大会闭幕时,那些走出展馆的人们带回家的不只是新奇体验,更是一个正在展开的智能生活新图景。